Optimierung von Kälte- und Klimaanlagen

Warum der hydraulische Abgleich entscheidend für Effizienz, Kosten und Klimaschutz ist

Heiße Sommer, steigende Energiekosten und wachsender ESG-Druck – die Anforderungen an moderne Gebäudekühlung nehmen stetig zu. Klimaanlagen sind längst nicht mehr nur eine Komfortlösung, sondern eine Notwendigkeit in Büroimmobilien, Rechenzentren, öffentlichen Gebäuden und Handelsflächen. Doch viele Systeme arbeiten weit unter ihrem Effizienzpotenzial. Ein Grund dafür: ein fehlender hydraulischer Abgleich.

Während die Maßnahme im Heizungsbereich bereits etabliert ist, ist sie bei Kälteanlagen oft unbekannt – dabei ist die Wirkung hier ebenso bedeutend: Ein professioneller hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Kälteverteilung, reduziert den Energieverbrauch und verbessert den Komfort sowie die Betriebssicherheit. Das GreenTech-Unternehmen Mywarm bietet mit seinem patentierten Verfahren eine innovative Lösung für den hydraulischen Abgleich von Kühlanlagen, die auf real gemessenen Temperaturwerten basiert.

Kälteanlagen ohne hydraulischen Abgleich – ein unsichtbares Effizienzleck

Das Grundproblem ist physikalisch simpel: Wasser folgt dem Weg des geringsten Widerstands. In nicht abgeglichenen Kältesystemen führt das dazu, dass Kühlenergie ungleichmäßig verteilt wird. Weit entfernte Kühlflächen werden unterversorgt, nahegelegene hingegen überkühlt. Betreiber merken das oft erst an Symptomen wie unregelmäßigen Raumtemperaturen, Komforteinbußen trotz laufender Anlage, Strömungsgeräuschen wie Pfeifen oder Rauschen, erhöhten Betriebskosten durch überdimensionierte Pumpenleistung oder einem schnelleren Verschleiß durch ungleichmäßige Belastung der Komponenten. Um diesen Problemen entgegenzuwirken, wird häufig der Systemdruck erhöht oder die Kühlmitteltemperatur abgesenkt – mit dem Ergebnis, dass der Energieverbrauch weiter steigt. Die eigentliche Ursache bleibt jedoch bestehen.

Zwei Wege zum hydraulischen Abgleich

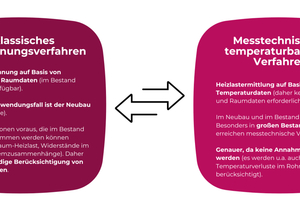

Beim hydraulischen Abgleich gibt es grundsätzlich zwei Herangehensweisen: das klassische Berechnungsverfahren und moderne, temperaturbasierte Messverfahren. Beide verfolgen grundsätzlich das gleiche Ziel – die optimale Verteilung der Heiz- oder Kühlenergie im Gebäude – setzen aber auf unterschiedliche Methoden und technische Voraussetzungen.

Das Berechnungsverfahren – die herkömmliche Methode

Das Berechnungsverfahren ist die herkömmliche Methode des hydraulischen Abgleichs. Hier wird auf Basis einer technischen Bestandsaufnahme – mit Informationen wie beispielsweise Raumgrößen, Heizkörpertypen, Rohrleitungen und Dämmstandards – eine theoretische Berechnung durchgeführt. Diese Werte werden anschließend manuell an voreinstellbaren Ventilen eingestellt. Falls bestimmte Daten fehlen, werden diese durch Erfahrungswerte oder Standardannahmen ersetzt.

Diese Methode eignet sich gut für Neubauten und kleinere Gebäude mit klarer Hydraulikstruktur und vollständiger Datenlage. In großen, gewachsenen Bestandsgebäuden oder bei Immobilien mit unvollständigen Dokumentationen stößt das Verfahren jedoch schnell an seine Grenzen. Denn selbst kleinste Abweichungen in der Annahme – etwa bei der tatsächlichen Nutzung eines Raumes – können zu spürbaren Komfortverlusten und Energieverschwendung führen. Zudem bleibt das Ergebnis meist unbeobachtet: Eine messtechnische Kontrolle der errechneten Werte findet in der Praxis nicht statt.

Das temperaturbasierte Verfahren – datenbasiert und genau

Temperaturbasierte Verfahren wie das von myWarm gehen einen Schritt weiter. Hier wird die Kühl- bzw. Heizungsanlage im laufenden Betrieb beobachtet: Es werden Temperaturfühler angebracht, die kontinuierlich Daten erfassen. Die realen Temperaturverläufe werden analysiert und die Einstellungen iterativ mittels Stellmotoren so lange angepasst, bis alle Räume genau so viel Wärme oder Kälte erhalten, wie sie tatsächlich benötigen.

Ein großer Vorteil: Auch komplexe oder unübersichtliche Anlagen, etwa in großen Mehrfamilienhäusern oder öffentlichen Gebäuden, können so präzise abgeglichen werden – selbst, wenn keine voreinstellbaren Ventile vorhanden sind. Das temperaturbasierte Verfahren erkennt nicht nur fehlerhafte Einstellungen, sondern kann auch versteckte hydraulische Probleme oder Störungen an der Anlage aufdecken.

Typische Einsatzfelder

Im Vergleich zur reinen Berechnung bietet das temperaturbasierte Verfahren durch seine konkreten, raumbezogenen Daten eine präzisere Optimierung. Dies ermöglicht nicht nur eine genauere Einstellung, sondern auch eine Kontrolle über längere Zeiträume hinweg – etwa über verschiedene Kühl- und Heizphasen oder Nutzungsmuster hinweg. Gerade bei älteren Anlagen, gemischten Gebäudetypen oder nachträglichen Änderungen an der Gebäudenutzung spielt diese Flexibilität eine Rolle. Denn hier ist der Kälte- bzw. Wärmebedarf selten so vorhersehbar wie auf dem Papier.

Der Abgleich von Kälteanlagen ist deshalb besonders wirtschaftlich in Gebäuden mit hohen internen Lasten wie Serverräumen, Laboren oder Studios, großen Zirkulationsstrecken wie in Bürokomplexen, Krankenhäusern oder Schulen, zentralen Kälteanlagen mit vielen Abnahmestellen sowie bei stufenweiser Modernisierung oder Teilsanierung. In vielen dieser Fälle sind die Investitionskosten für den Abgleich innerhalb weniger Jahre durch die Einsparungen amortisiert – bei gleichzeitiger Verbesserung des Nutzerkomforts und der Reduktion der CO₂-Emissionen.

Hydraulischer Abgleich als EnEfG-Maßnahme in Rechenzentren

Ein besonders kritisches Anwendungsfeld für Kälteanlagen ist die Kühlung von Rechenzentren. Hier herrschen hohe Anforderungen an die Temperaturstabilität, wodurch es in vielen Fällen zu beachtlichen Energiekosten kommt. Laut dem deutschen Energieeffizienzgesetz (EnEfG) müssen Rechenzentren künftig folgende PUE-Ziele (Power Usage Effectiveness) erreichen:

Bestehende Rechenzentren (Inbetriebnahme vor Juli 2026):

· PUE ≤ 1,5 bis 2027

· PUE ≤ 1,3 bis 2030

Neue Rechenzentren (ab Juli 2026):

· PUE ≤ 1,2

Ein Verfehlen dieser Werte kann Bußgelder von bis zu 100.000 Euro nach sich ziehen. Der hydraulische Abgleich ist daher nicht nur eine Effizienzmaßnahme, sondern eine gesetzlich relevante Investition in die Betriebssicherheit und Compliance.

Fehler erkennen durch Temperaturdatenanalyse

Ein weiterer Vorteil des temperaturbasierten Verfahrens ist die Funktion als Diagnosetool. Die Temperaturmessungen an allen Kühlstellen machen unsichtbare Probleme im System sichtbar. Dazu zählen beispielsweise falsch angeschlossene Leitungen, über- oder unterdimensionierte Pumpen, nicht abgestimmte Regelstrategien sowie Leistungseinbußen durch verschlammte oder verstopfte Leitungen. Diese Erkenntnisse ermöglichen eine gezielte Behebung, bevor es zu kostspieligen Schäden oder Ausfällen kommt. Für Betreiber ist das ein klarer Vorteil gegenüber pauschalen Maßnahmen, die häufig an der Ursache vorbeigehen. Darüber hinaus ist der hydraulische Abgleich von Kühlsystemen nicht nur ein technisches, sondern auch ein strategisches Thema: Im Rahmen von ESG-Berichterstattung, EU-Taxonomie und Nachhaltigkeitszertifizierungen (z. B. LEED, DGNB, BREEAM) bietet die Maßnahme einen dokumentierbaren Effizienzfortschritt.

Fazit

In Zeiten wachsender Anforderungen an Energieeffizienz und Klimaschutz ist der hydraulische Abgleich von Kälte- und Klimaanlagen ein wirksamer Hebel zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung. Ob Bürogebäude, Rechenzentrum oder öffentliches Gebäude das temperaturbasierte Verfahren, wie bspw. von Mywarm, bietet eine Lösung, die auf der Auswertung realer Betriebsdaten basiert und somit wesentlich präziser arbeitet als theoretische Methoden. Zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie bspw. dem EnEfG bei Rechenzentren oder der Erlangung von Nachhaltigkeitszertifikaten sollte der hydraulische Abgleich solcher Anlagen ebenfalls immer mitgedacht werden.